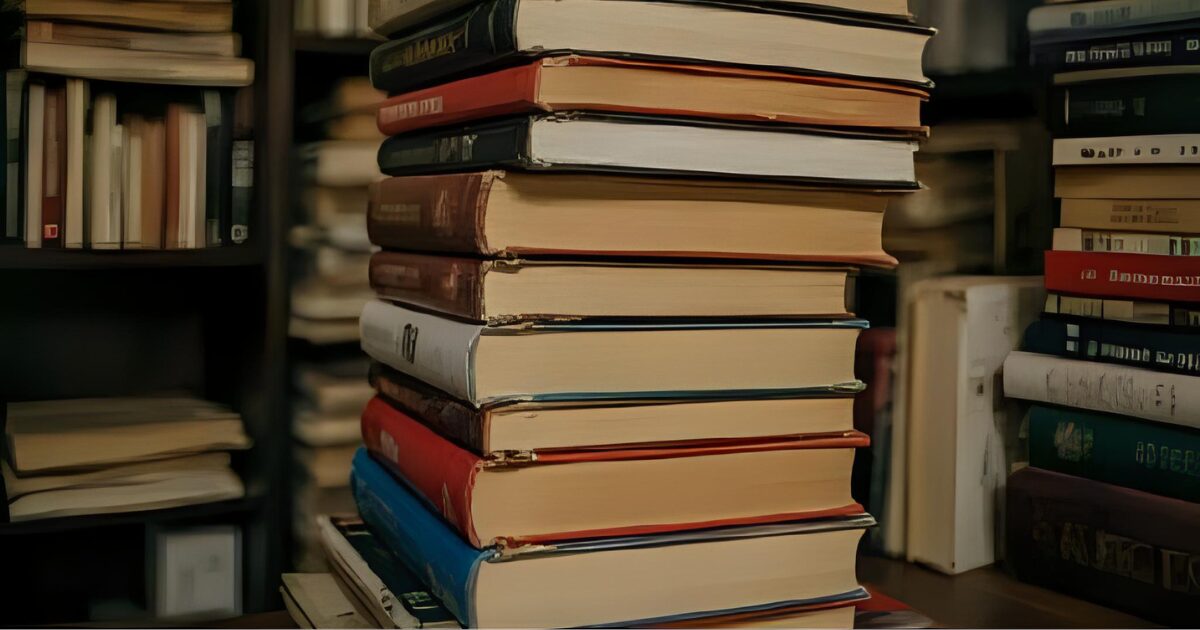

序文|分厚すぎるけど避けて通れない

行動経済学を学ぶ人なら、必ず耳にする一冊があります。ダニエル・カーネマンの『ファスト&スロー』。ただ、正直に言います―分厚いし、訳文は硬いし、読むのは相応に大変。

私も何度か閉じて寝落ちしてます。それでもまた戻ってきます。なぜか?この本が「人間不合理の百科事典」だからです。

最初から最後まで読む必要はありません。辞書のように項目ごと拾い読みすればいい。

そして日常に当てはめると「うわ、これ全部私やん!」と膝を打つ瞬間が訪れます。

システム1とシステム2|自動操縦と後見人

本書の柱は「二つの思考システム」です。

- システム1:直感的・高速・自動。

- システム2:論理的・遅い・燃費が悪く持続性が低い。

母国語の高速道路看板

「出口500m先」という日本語は一瞬で理解できる。

でも英語の Exit 500m だと「えーっと…」と立ち止まる。

→ 母国語はシステム1で即処理、外国語はシステム2で解読。

車の運転に潜む切替

- 初めての車では運転にシステム2がフル稼働。

- 1年経つと自動化してシステム1が担う。

- でも乗り換えて、例えば電子パーキング車に替わるとまたシステム2が登場。

経験と環境の変化によって、両システムは常に相互に補完しながら働いているのです。

プロスペクト理論|損失回避の親玉

本書の中核にあるのが、カーネマンとトヴェルスキーが提唱したプロスペクト理論です。「人は利益と損失を同じ物差しで測らない」という考え方。

カーネマンはこの理論を含む業績により、2002年にノーベル経済学賞を受賞しています。

ざっくり言えば「合理的経済人ではない人間の動きを数式でモデル化した」理論です。

- 人は1000円得るより失うことを恐れ

- 微小な確率を過大評価し

- 富の絶対量ではなく、その変化量に着目する

こうした人間らしい動きを数式で表しています。

プロスペクト理論は以下の記事で、徹底的に解説しています→人間の不合理はこう曲がる|プロスペクト理論を数式と原典からガチ解説

辞書的項目たち|不合理の代表例

本書では、人間のバイアスを次々と解説していきます。

- 損失回避:「千円得る喜び<千円失う悲しみ」。子どもがおもちゃを貸さない理由もこれかも。

- 平均回帰:「調子が良いと次は下がる」。ゲーセンの取りやすい時期と同じ。

- 利用可能性ヒューリスティック:思い出しやすさ=現実と錯覚。飛行機事故報道後に飛行機移動を避けるのはこれ。

- 代表性ヒューリスティック:一人の成功談を「全員の正解」と思い込むクセ。

あなたのシステム1を揺さぶる問い

本の中には「バットとボール問題」「リンダ問題」といった名問も登場します。ここでは答えは伏せますが、原典をお読みになる場合、ぜひ直感で答えてみてください。システム1であえて処理し、後から“なぜ間違えたのか”を知ることが最大の学びになります。

ノーベル賞受賞者でも間違える?|フロリダ問題

「高齢者を連想させる単語を見せると歩行速度が遅くなる」。

本書で紹介されている、有名なプライミング効果の実験ですが、追試では再現されませんでした。カーネマン自身が「過信だった」と公に謝罪。

人間の不合理を暴いた本人も、過信バイアスに陥っていたのだろうか?この本自体が「人間不合理の証拠」でもあるのです。

ただし、誠実に謝罪したことを評価する向きもある。先の過信バイアスやこの誠実さからカーネマンの人間臭さが溢れ出ていると私は思いましが、いかがでしょう?

カーネマンとエイモス|友情と無念

『ファスト&スロー』を読むと何度も繰り返される「エイモスが…」という言葉。

研究仲間エイモス・トヴェルスキーとの議論こそが理論の基盤でした。

本来ならノーベル賞は二人で分かち合うはずでした。しかしノーベル賞規定は「存命者のみ」。受賞の2002年当時、すでにエイモスは死去していました。

エイモスは受賞できず、読者としても無念でなりません。だからこそ本書は、理論書であると同時に友情と追悼の記録でもあります。不合理を整理した本が、人間らしい情に満ちている。そこに私は胸を打たれました。

行動経済学の源泉としての一冊

世の中の行動経済学本を見渡すと、ほとんどの本に本書が引用されているように思います。

損失回避、プロスペクト理論、ヒューリスティック―

すべて『ファスト&スロー』を源泉として語られているように、私には感じます。つまりこの一冊は、後続の行動経済学本が必ず参照する基盤。「行動経済学を語るためには必須」レベルの聖典です。

個人的感想|生活に常駐する辞書

正直、私のブログはこの本で成り立っています。

子どもの行動、夫婦のすれ違い、ゲーセン経済――全部ここに答えがある。

私は活字も持っていますが、Audibleで永遠リピートするのも正解でした。本を机で開くのはしんどい。でも耳で繰り返し聞いていると「システム1」「損失回避」といったキーワードが自然と体に染み込む。

日常で「あ、これファスト&スローのやつや!」と直感で結びつく瞬間が訪れるのです。

締め|難しいけど必修科目

『ファスト&スロー』は確かに難解です。けれど行動経済学を学ぶなら、避けて通れない必修科目です。

辞書のように拾い読みしてもよし。耳で聞き続けてもよし。どんな形であれ、一度は触れておくべき――それがこの聖典だと思います。

コメント