序文|2011年からSNS時代へ

2011年刊行の『ファスト&スロー』。日本語訳はそこから少し遅れ、2012年刊行です。当時を思い返すと、まだTwitterは今ほど世に溢れておらず、TikTokは影も形もなかった時代。

あれから十数年。私達は朝起きてまずスマホを確認、食事中も、移動中も、おそらく寝る直前までスクロールする生活になりました。

当時は「バズる」も「炎上」も一般的ではなかったにもかかわらず、私には本書が現代のSNS社会にこそ一石を投じる内容に思えます。

こんな世界に生きる私達こそ、本書を再読するべきかもしれません。現代版、ファスト&スローの読み方、という視点で書評をしていきましょう。

SNSは不合理の増幅装置

タイムラインに事故や炎上ニュースが連続すると「世の中はこればかり」と錯覚する。

インフルエンサーが「この勉強法で成功しました!」と発信すると、ただの一例なのに「普遍的真実」に見えてしまう。はたしてその裏に何人の失敗した人がいるのでしょう?

確証バイアス × アルゴリズム

「〇〇 危険」と一度検索すると、関連動画ばかりレコメンドされる。システム1は「ほらやっぱり!」と確信を深める。実はこれ、確証バイアスをAIが加速させる恐ろしい構造。

アンカリング効果

最初に見た投稿が「10万いいね」だと、それが基準になる。 次の「1万いいね」の正論が、なんだか説得力に欠けて見える。 数字という”錨”に思考が引っ張られるのです。

エコーチェンバー効果

これはファスト&スローでは言及されていませんが、本書を現代のSNS世界につなげるには極めてよい言葉なので紹介します。同じ意見ばかりがSNS等で繰り返し流れてくることで、確信が強化される。

SNSは、システム1の暴走を増幅する装置そのものです。

ヒューマンさんとエコノさん劇場

お祭り会場編

SNSって”システム1のお祭り会場”やな!

せや。利用可能性と代表性がごちゃまぜになって、エコーチェンバーで増幅される場所や。

つまりオレら毎日踊らされてるってことか!

せやからこそ、意識的にシステム2を起動せなあかんのや。

現代のフォロワー数競争編

フォロワー1万人の人の言うこと、なんか正しく聞こえるわ

それハロー効果や。数字に権威を感じてるだけやで

でも100人の人より説得力あるやん?

そのフォロワー、ホンマもんか?

…えっ?

不合理がない世界を想像する

ここまで人間の不合理を悪者のように扱っては来ましたが、もし不合理がゼロだったら――

- スーパーで買い物するだけで大渋滞。内容量と金額計算する人でごった返す。

- 恋愛や結婚は契約だけになり、文化や芸術も消える。

- ゲームセンター等のエンターテインメント施設の消失

- プレゼントの文化も消失

逆にシステム1だけなら――

- デマを信じ放題、事故多発、文明崩壊。

合理と不合理のバランスの中で揺れる今こそが、人間らしいと思いますがいかがでしょう?

行動経済学三巨頭との比較

行動経済学を学ぶうえで、避けては通れない3人の巨頭がいます。

- アリエリー:フランクに笑いを交えて不合理を語る。

- カーネマン:ストレートに基礎を固める。

- セイラー:マクロに制度や社会設計に応用する。

アリエリーで入門し、カーネマンで基礎を固め、セイラーで社会実装を見る。三者をつなぐと行動経済学の全体像が鮮やかに浮かび上がります。

今はそれぞれの理論をより一層日常に落とし込んだ本や、系統立てて整理した本も出版されていますが、原点に立ち返ると上記の3人につながることが多い印象です。

個人的な実感

SNS社会はまさに『ファスト&スロー』の実験場。利用可能性・代表性・エコーチェンバー…

毎日のタイムラインで、カーネマンが語った不合理がそのまま観察できます。だから私は今もこの本を「生活に常駐する辞書」として使っています。不合理を観察し、笑い、時に立ち止まる。それがSNS時代の生き方に直結しているのです。

締め|SNS時代の取扱説明書

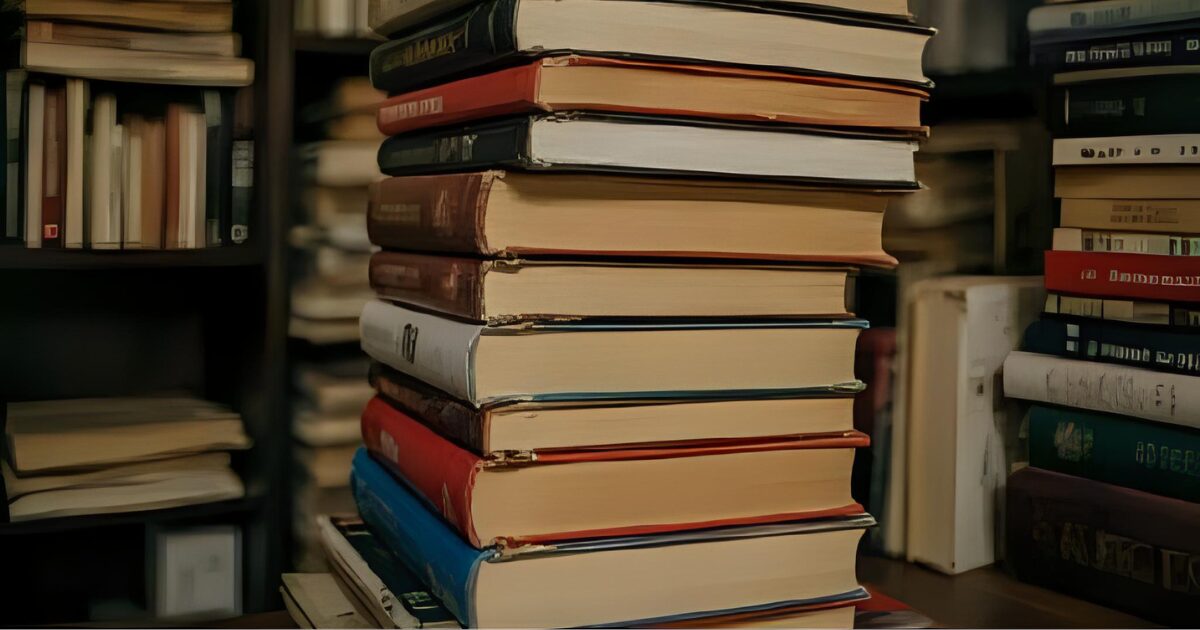

『ファスト&スロー』は2011年に出た「不合理の百科辞典」。

でも今読み直すと、SNS時代の取扱説明書に見えてきます。率直に書くと

SNSや動画配信のプラットフォーム会社は、まず間違いなく行動経済学を縦横無尽に活用し、人間の特性を利用した方法で私達を自社のプラットフォームに誘導するようしています

そんな世の中であるからこそ、本書を読み

「企業の敷いた線路に、Noを突きつける」

という思考も必要ではないでしょうか?合理だけでも、不合理だけでも人間じゃない。揺れ動きながら生きるからこそ、人間は人間らしい。

だから――難しくても、この一冊にはやっぱり挑戦する価値があるのです。

正直、読みやすい本ではありません。長いし硬い。 それでも私はページをめくるたびに「ああ、やっぱり人間ってこうやねん」と何度も膝を打ちました。 実験室の話が、家庭や仕事やSNSにそのまま落とし込める。 この“自分事に直結する感覚”こそが、『ファスト&スロー』の真価だと思います。

関連記事

コメント